今年は2015年に京都帆船模型倶楽部が設立されて10年になります。

10周年記念として、倶楽部のマーク入のトートバッグを作成し、会員に配られました。

紺地に白でマークを染めた綺麗なトートバッグです。

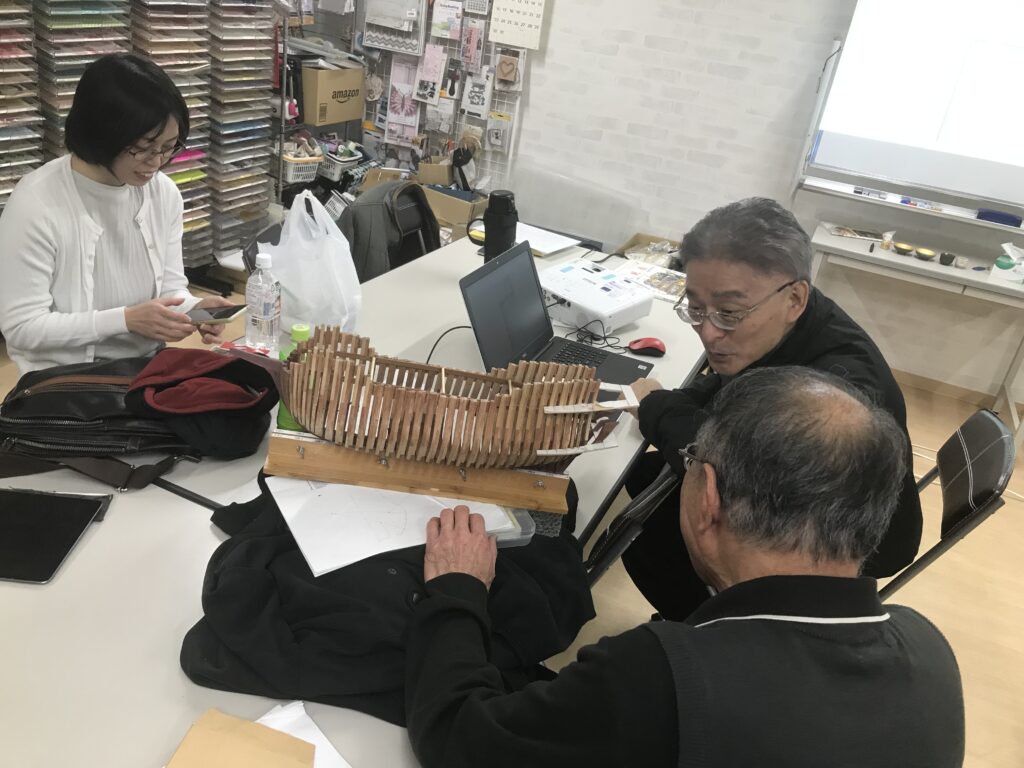

10月例会のテーマは (1)階段、ステップの作り方、(2)キット作成における船尾楼(ギャラリー)の作り方、(3)旗の作成 です。

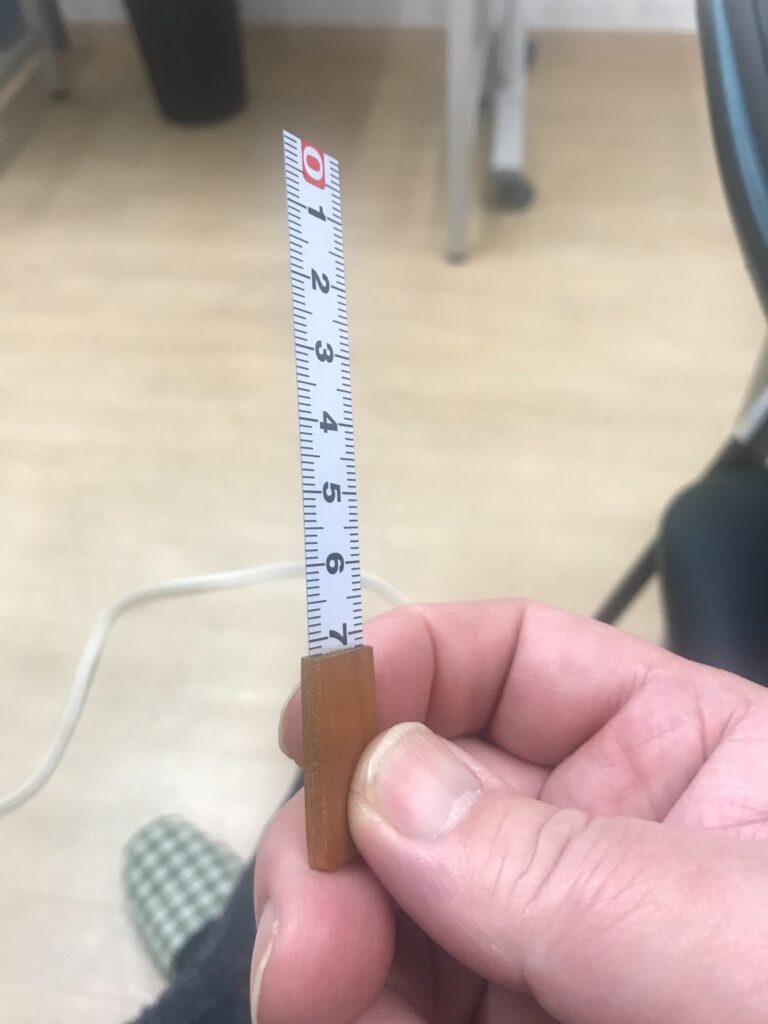

(1)階段、ステップの作り方

・キットの部品で階段を作成する際の注意点として、

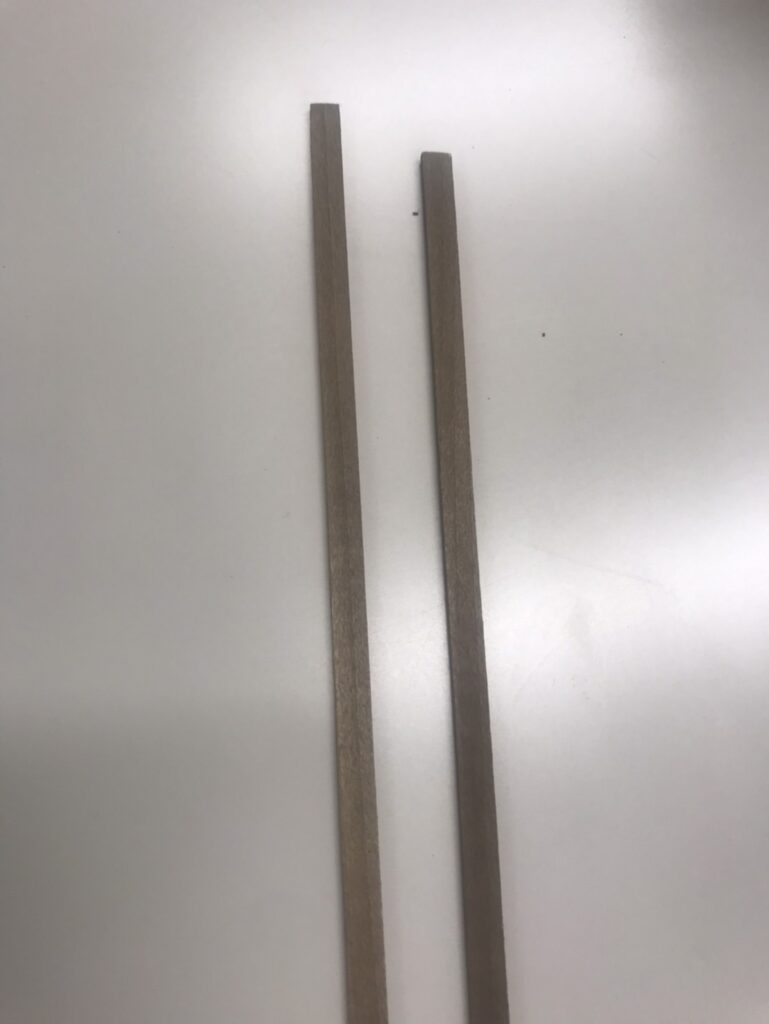

キットの板は厚く、幅が大きいのでサイズを調整した方がリアリティが出る。

また、大砲の配置により階段が設置できないケースがあるので、配置をよく検証してから作業する必要がある。

・階段を作成する際のコツとして、

片方をLスコヤで直角を出して置き、ノギスで幅を固定することでぐらつかず作業ができる。 または両面テープを使い横板を立てて固定しておいて踏板を差し込む方法で作業する。

・踏板を取り付ける際は、

踏板は少し角を削って差し込みやすいように加工しておくとよい。

踏板は1枚飛ばして付けてから間を付けると作業しやすい。

見えない後ろを瞬間接着剤で付ければて強度を出せる。

また、横板を少し長めに作っておくことで、設置する際に削って調整できる。

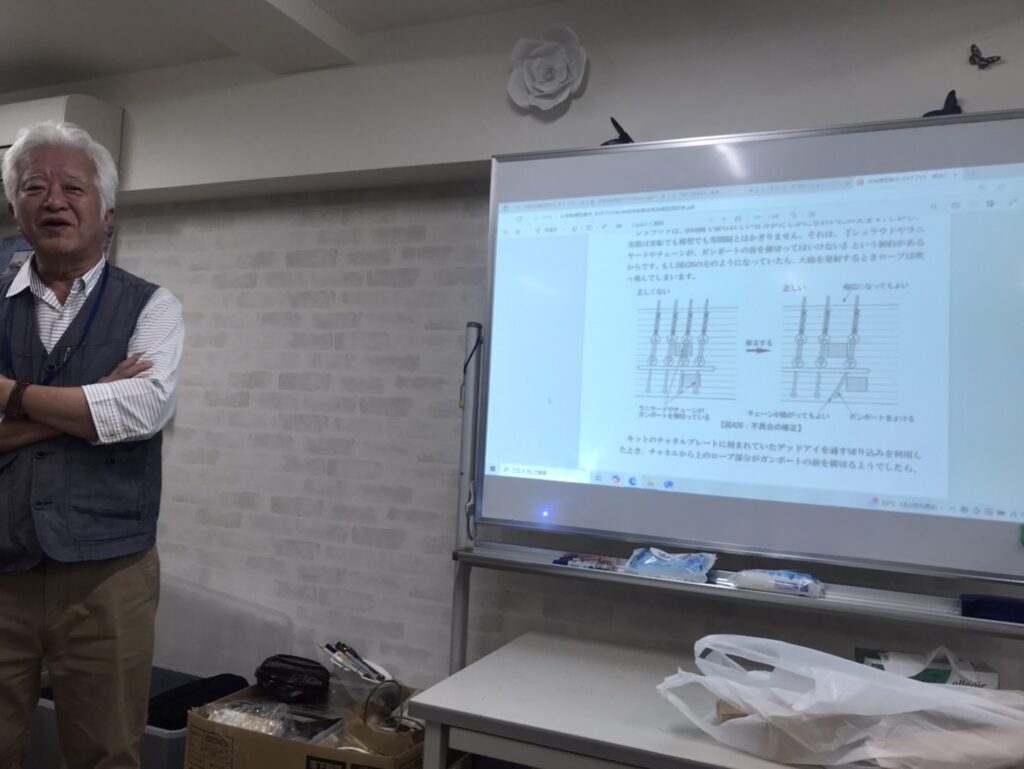

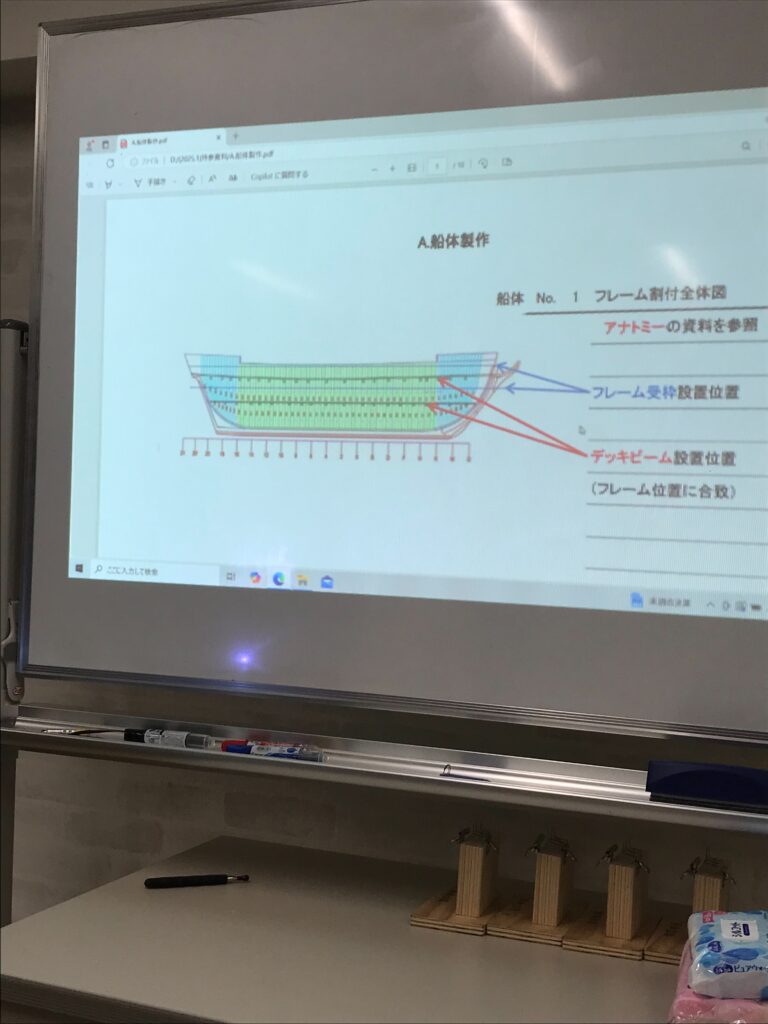

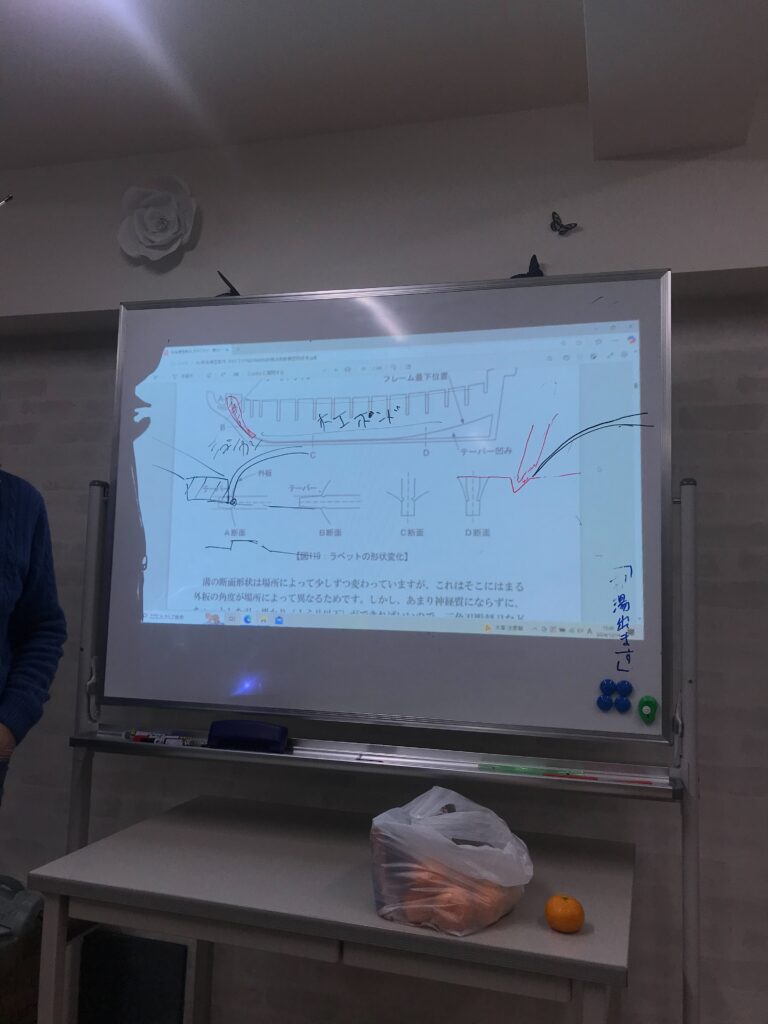

(2)ギャラリー

金属部品は硬くまっすぐなので、船尾のカーブに合わせて修正するのが大変だが、裏側に溝を何本も切ることで少し曲げることができる。

(3)旗の作成

輪郭を描き、0.3mmの油性ボールペンで色を付けて作成する。

トレーサーを使い、裏にも色を塗る。

紙を引くとインクが染みて移るので注意。