BEAGLE号 構造模型作成日誌の「第6回 大砲」を掲載しました。ホームページ上部の「製作日誌」から選んでいただくと内容を読むことができます。 お楽しみください。

第1回 表紙概要

第2回 船体作成

第3回 下部デッキ製作

第4回 上部デッキ製作

第5回 船体仕上げ

第6回 大砲 <- 1/27追加

【未掲載】第7回 艤装(1)

【未掲載】第8回 艤装(2)

【未掲載】第9回 その他

年の初めで参加者全員が抱負と今年開催される作品展に出展する予定作品の紹介がありました。

続いて模型作成講座の1月のテーマは昨年12月の続きでマスト、マストヘッドの工作です。当倶楽部の講座(勉強会)は色々な経験談、意見が出て話があちこちに飛びます。

・マストの作成では、適当な丸材がない場合、角材から作成する。

角材を八角形に加工し、ドリルで回転させて丸にする。

八角形にする際、サーキュラーソーで切り落とすため、V字型の治具(角棒の固定用)を作成して、四隅を切り落とすようにした。

・マストヘッドは角柱となっているが、目立たないところなので、丸のままにしておいてもいいのではないか。

角柱の場合、シュラウドの結び目の位置に考慮が必要だが丸なら気にしなくてもいい。

・キャップの穴は丸では動いてしまうので、四角のほうが良いのでは。

・マストヘッドとマストヒールの間隔はシュラウドなどのリギングが入るので少し余裕を持たせる必要がある。

・マストヒールには閂があり、マストが落ちないようになっている

閂は四角の穴だが、丸穴にしておいて出ている部分だけ四角に削る方法もある

四角の穴を開けるには1mm幅ぐらいの平刀を使う。 小さいドライバーを削って平刀を作成することもできる。

・デッドアイを作成する場合、穴を開けるには金属の板で穴の位置決めガイドを作成する。穴あけする位置にガイドに穴を開けておき、デッドアイを固定できるよう穴を開けた台の上にガイドを置き、ドリルで穴を開けていく。 1つ穴を開けたら場所がずれないようにドリルを挿して固定しておく。

・デッドアイの穴にはリギングの通る溝を切っておく それによって糸が立たずラニヤードが膨らまず見た目が良くなる。 溝を切るには折れた糸鋸の鋸刃などで小さな溝堀彫刻刀を作るとよい

・黒檀も切れるマイクロ糸鋸刃0.2mmx0.4mmがある 伊勢屋やSEAFORCEなどで売っている

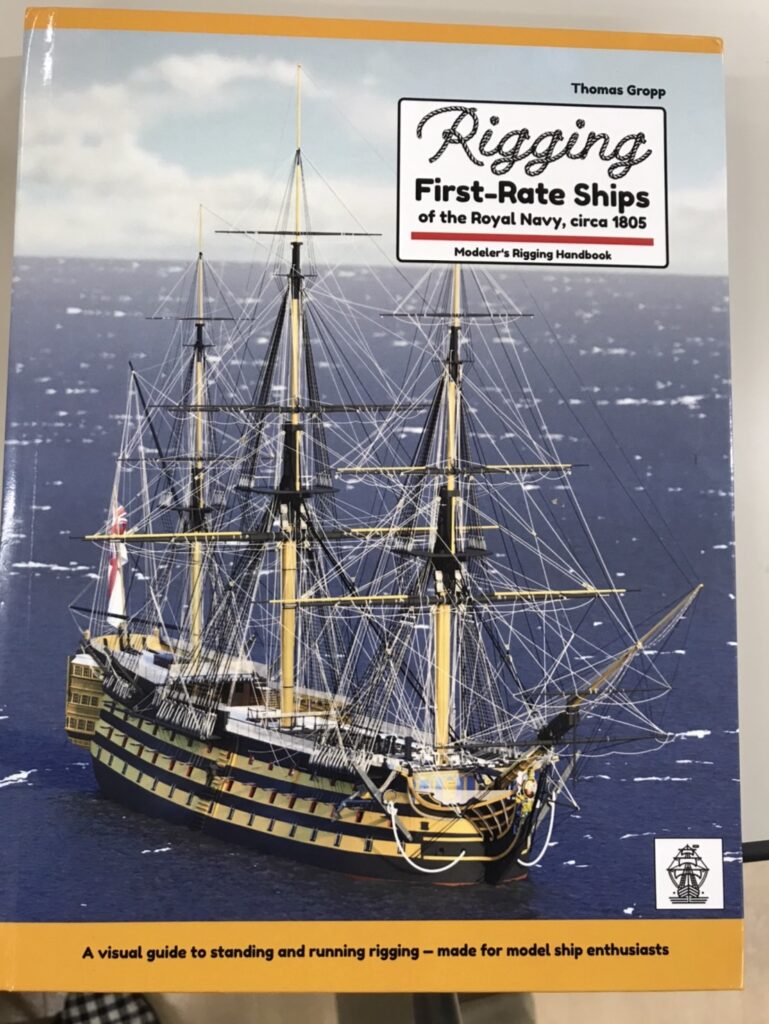

12月例会では佐野さんからロープ名古屋作品展訪問の報告と五十嵐さんから新しく出版された”Rigging First-Rate Ships of the Royal Navy, circa 1805 Modeler’s Rigging Handbook”の紹介がありました。VictoryのリギングをCGで説明している本で、非常に細かい点までCGなので明確に描かれています。海外のAmzonサイトで購入できるようです。

ガイドブックに沿った講義とディスカッションのテーマは”マストとヤード”です。

・実船ではマストは1本の丸材ではなく複数の角材の張り合わせで、補強のためのフィッシュと呼ばれる副木やそれを縛るロープ(ウールディング)があります。 フィッシュは大きな模型では再現される事がありますが、通常はウールディングだけの場合が多いです。 ウールディングは年代によりロープから金属に変化します。 有名なビーグル号では金属になっていました。

・トレッスルツリーは固定しない方がリギング作成時など少し動かすことができるのでお勧め。

・旗が付けられるマストの天辺がトラックです。 古い時代の旗は固定でしたが、英蘭戦争後は旗をロープにつないで上下させるようになったので滑車が付いています。

・マストの接続部でマストの下部はマストヒールと呼ばれます。実際にはかんぬきで固定され抜けないようになっていますが、模型ではそこまでしなくてもマストが落ちてくることはないので通常は不要です。

・マストヘッドは英国船は四角だがオランダなどは丸のままとなっています。

・丸材を四角に加工する場合、バイスに丸材を固定してやすりで削る方法がありますが、蒲鉾状になりやすく、またバイスを削ってしまうことがあるのでやめた方がいいです。

・マストやヤードはテーパーが付いています。 テーパーを付ける場合、太さが変わるので目印として何か所か丸棒に印をつけておくと分かりやすいです。

・ドリルでマストやヤードを回転させて削る場合は布ではなく革の軍手を使った方が安全です。

・削り方として、板にサンドペーパーを付けておき、ドリルで回転させたマストやヤードに押し付けて削ることができます。

・また、小刀等の刃を立ててするように削ることもできます。

・ある程度削って丸の定規(丸い穴の開いたテンプレート)でサイズを確認します。定規に差し込んで回すと擦れたところは光るので必要なサイズまで削っていきます。

11月例会のテーマは五十嵐さんがThe Ropeの海外研修ツアーに参加されフランスの海洋博物館を視察された報告と、ガイドブックの講義で”マストとヤード”を行う前に、基本知識として帆船の形態、各部の名称、機能、構造の講義が行われました。

非常に大雑把な内容ですが、記憶に残っている内容を記載しますので、ご容赦ください。

・ガレオン船の時代は、船尾楼が高く風を受けるため、対策としてバウスプリットの先端にトップセイルがあるのが特徴

・ミズンヤード全体にあった帆が、ミズンマストの後ろ側だけになり、ヤードの代わりにマストの後ろ側にガフとスパンカーブームが付くように変化

・風上への帆走性能を高めるため、ジブやステイセイルのような縦帆が追加

・帆のサイズを調整する仕組みとして巻き上げやすいようにリーフが付いた。 さらに帆の一部を切り離すことができるようボンネットが採用され、その後、帆を上下に分けてヤードが付くように変化した

今年は2015年に京都帆船模型倶楽部が設立されて10年になります。

10周年記念として、倶楽部のマーク入のトートバッグを作成し、会員に配られました。

紺地に白でマークを染めた綺麗なトートバッグです。

10月例会のテーマは (1)階段、ステップの作り方、(2)キット作成における船尾楼(ギャラリー)の作り方、(3)旗の作成 です。

(1)階段、ステップの作り方

・キットの部品で階段を作成する際の注意点として、

キットの板は厚く、幅が大きいのでサイズを調整した方がリアリティが出る。

また、大砲の配置により階段が設置できないケースがあるので、配置をよく検証してから作業する必要がある。

・階段を作成する際のコツとして、

片方をLスコヤで直角を出して置き、ノギスで幅を固定することでぐらつかず作業ができる。 または両面テープを使い横板を立てて固定しておいて踏板を差し込む方法で作業する。

・踏板を取り付ける際は、

踏板は少し角を削って差し込みやすいように加工しておくとよい。

踏板は1枚飛ばして付けてから間を付けると作業しやすい。

見えない後ろを瞬間接着剤で付ければて強度を出せる。

また、横板を少し長めに作っておくことで、設置する際に削って調整できる。

(2)ギャラリー

金属部品は硬くまっすぐなので、船尾のカーブに合わせて修正するのが大変だが、裏側に溝を何本も切ることで少し曲げることができる。

(3)旗の作成

輪郭を描き、0.3mmの油性ボールペンで色を付けて作成する。

トレーサーを使い、裏にも色を塗る。

紙を引くとインクが染みて移るので注意。

9月例会のテーマは船首の諸構造についての話題です。

大継さんから、昨年の作品展に出展されたソブリン・オブ・ザ・シーズ作成時の経験談を話していただき、船首についての議論を行いました。

・キットではフォクスルのドアの入り口ドアは無く、甲板より高い位置になっていた。どう降りる?

→書籍を入手し確認すると、ドアに入り口があり、甲板の高さになっている。

・バウスプリットを中央につけるとフォアマストとぶつかる。

→バウスプリットは必ずしも中央ではない。 フォアマストとぶつからないように右にずらして付ける必要がある。

・フォクスルの壁(バルクヘッド)の板の向きが縦張りになっている

→バルクヘッドは横張

・ヘッドレールの作成のコツ

→トップのヘッドレールの先端を固定する部品を付けると位置が決まる。

→レールを位置決めできるようにフィラーのような治具を作る

→レールがゆがまないよう、レールとブラケットは接着しない

→ブラケットはレールの内側外側どちらにも付くケースがある

→ヘッドティンバーは少し斜めにすると綺麗

・ヘッドの変遷

→ヘッドレールは触角が徐々に上向きになり、カーブを描くように作られた

→19世紀になりフォクスルがなくなり、船首まで舷側が伸びたことで船首の構造が変わった

8月例会のテーマは”キャットヘッド”と”アンカー”です。

キャットヘッドとは、船首から両舷に角のように突き出しているもので、アンカーを上げ下げするための滑車を吊り下げるためのクレーンのようなものです。

先端には滑車を吊り下げるための穴を開けます。実際には芯車が埋め込まれています。芯車は、竹串を使うと作成しやすいようです。 模型では穴を開け、溝を付けてそれらしく見せることもできます。

穴を開ける場合、綺麗に並んで開けるために、コンパスカッターやデバイダーなどでずれないように位置決めをします。 穴は上下から開けて中で接続するように開けると、上下の位置がずれないので綺麗に仕上げることができます。

キャットヘッドの先端に装飾がされていた船もあります。 彫刻で作成できればベストですが、手芸用の飾りなどでそれらしいものを入手し張るだけでも見栄えよくできます。

アンカーを自作する場合、真鍮材を組み合わせロウ付けして作成することもできますが、より容易な方法として、①アルミ板に切り込みを入れ、3つの足のような形にして叩いて形を整える方法 ②2mm程度のパイプを利用し、パイプにくさび型の穴を開け、そこに先端をとがらしたパイプを差し込んで形を作る方法などの紹介がありました。

アンカーの根元には”ストック”と呼ばれる横木がありますが、これは2本のストックでアンカーを挟み込むような構造をしています。 2本のストックを固定する手間に””フープ”と呼ばれるもので締め上げるようになっていますが、模型では0.2㎜程度の真鍮板を巻き付け、穴を開けて固定するか、ろう付けで固定することになります。

ストックから突き出しているアンカー部分にはアンカーロープを巻き付けるリングがありますが、このリングはむき出しではなく、ロープが巻かれています。

また、アンカーにはアンカーブイがついているので、丸棒を切り、楕円形にしてから糸を巻き付けて作成します。 アンカーブイ作成時に溝を付けておくと糸を巻き付けやすくなります。

7月例会のテーマは”ラダーの作り方”です。

ラダーの作成では、舵板側に付けるピンの付いた”ピントル”と船体側に付くピンを挿しこむパイプの付いた”ガジョン”の金具を作成します。

舵板や船体に付く部分は真鍮板を細長く切って作ります。

船体に止めるための釘をさすために真鍮板に穴を開けますが、小さな穴を開けるのはラウンドカッターを使えば綺麗に開けることができます。 ラウンドカッターはCフォースで手に入れることができます。

また、100均で手に入るマニュキュアを磨くためのドリルは軸径2.3mmのドリル刃を付けることができるので、小さな穴を開けるにはてがるな工具として利用できるそうです。

穴を開けるのは金具を接着して動かないようにしてからするのがおすすめ。

釘を入れるために、プライヤーの先端を削ってつかみやすくした工具も役に立つ。

ピントルはロウ付けして作成するのではなく、ピンを挿して作成する方が簡単。

木に当たらないように少し斜めに入れても、ピアノ線ならまっすぐになるように曲げても大丈夫。

ガジョンは真鍮板にパイプをロウ付けして作成。

ガジョンはピアノ線を通してまっすぐにして、船体の中心線と合うようにし、船体に合わせて曲げる。ガジョンだけつけて高さを決める そのままラダーにつける。

ピンは少し削って入れやすいようにしておき、ピンを入れたらラダーが外れないようにマスキングテープ等で固定しておく。