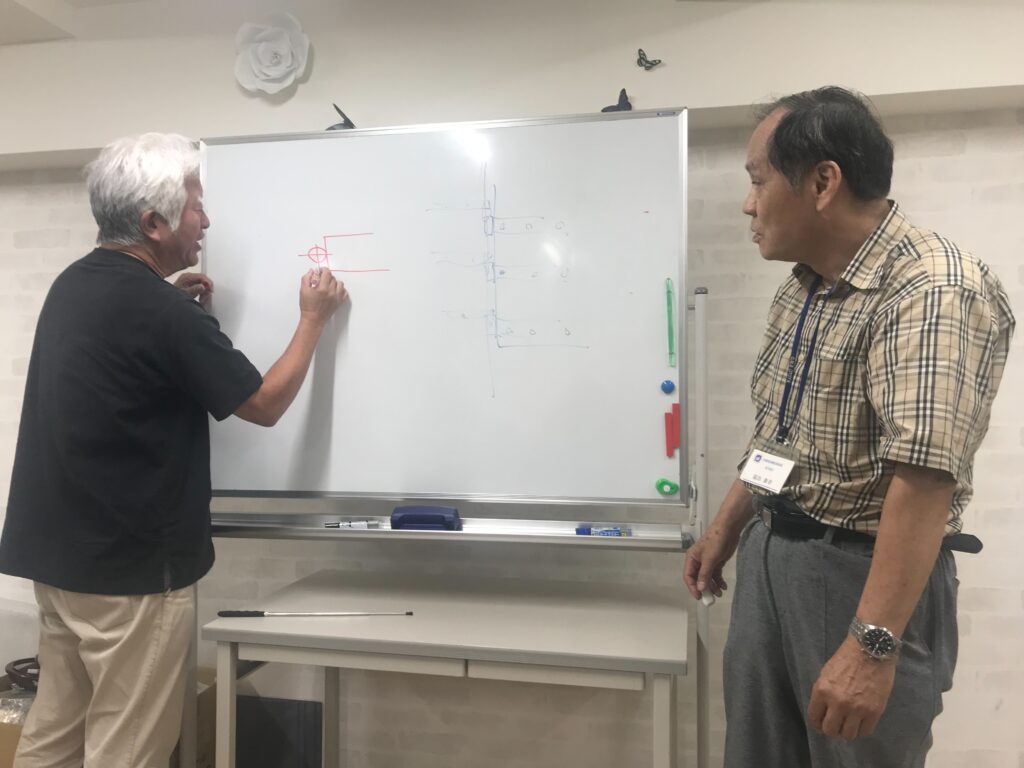

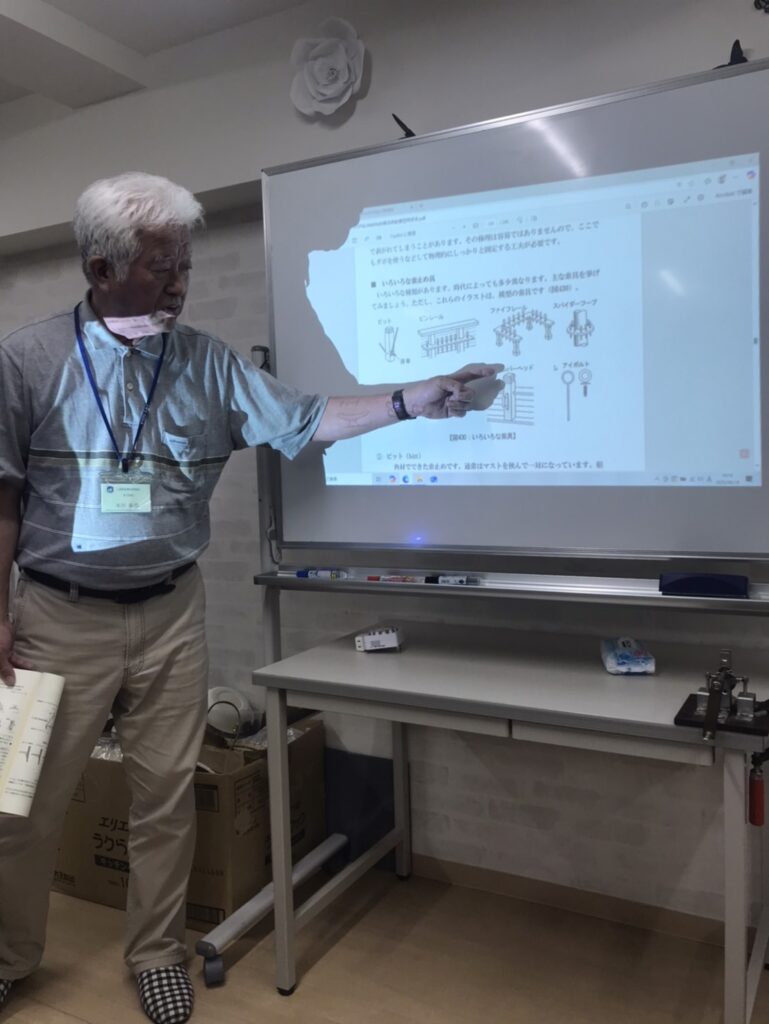

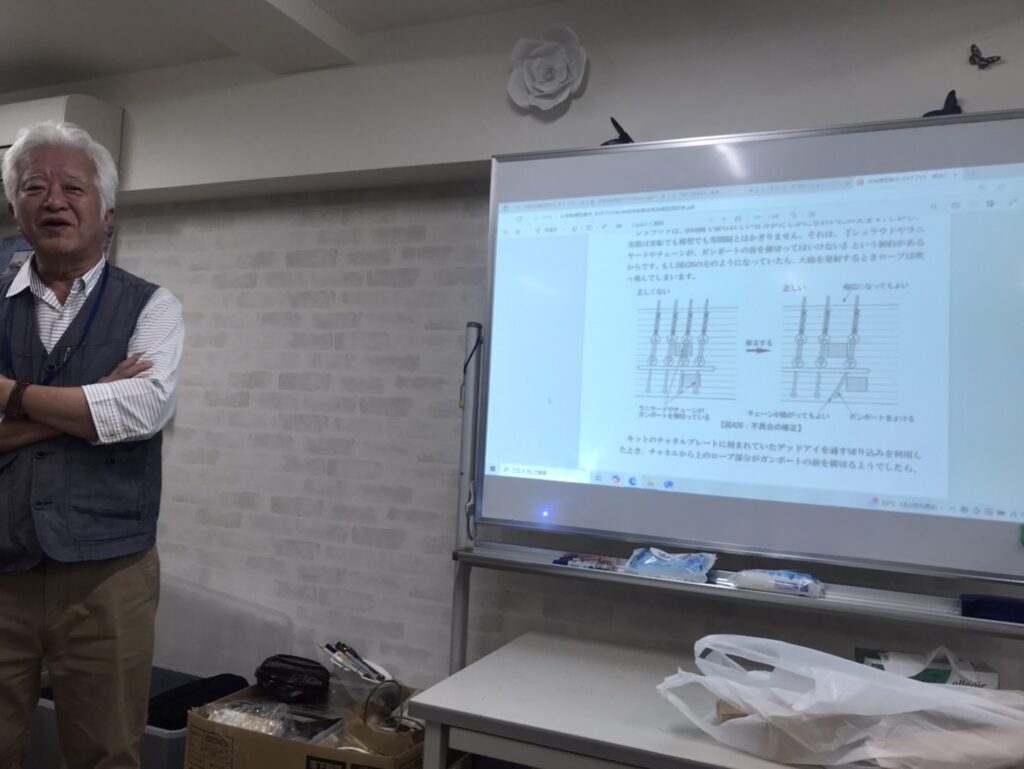

11月例会のテーマは五十嵐さんがThe Ropeの海外研修ツアーに参加されフランスの海洋博物館を視察された報告と、ガイドブックの講義で”マストとヤード”を行う前に、基本知識として帆船の形態、各部の名称、機能、構造の講義が行われました。

非常に大雑把な内容ですが、記憶に残っている内容を記載しますので、ご容赦ください。

・ガレオン船の時代は、船尾楼が高く風を受けるため、対策としてバウスプリットの先端にトップセイルがあるのが特徴

・ミズンヤード全体にあった帆が、ミズンマストの後ろ側だけになり、ヤードの代わりにマストの後ろ側にガフとスパンカーブームが付くように変化

・風上への帆走性能を高めるため、ジブやステイセイルのような縦帆が追加

・帆のサイズを調整する仕組みとして巻き上げやすいようにリーフが付いた。 さらに帆の一部を切り離すことができるようボンネットが採用され、その後、帆を上下に分けてヤードが付くように変化した