BEAGLE号 構造模型作成日誌の「第2回 船体作成」を掲載しました。ホームページ上部の「製作日誌」から選んでいただくと内容を読むことができます。 お楽しみください。

「お知らせ」カテゴリーアーカイブ

お知らせのカテゴリ

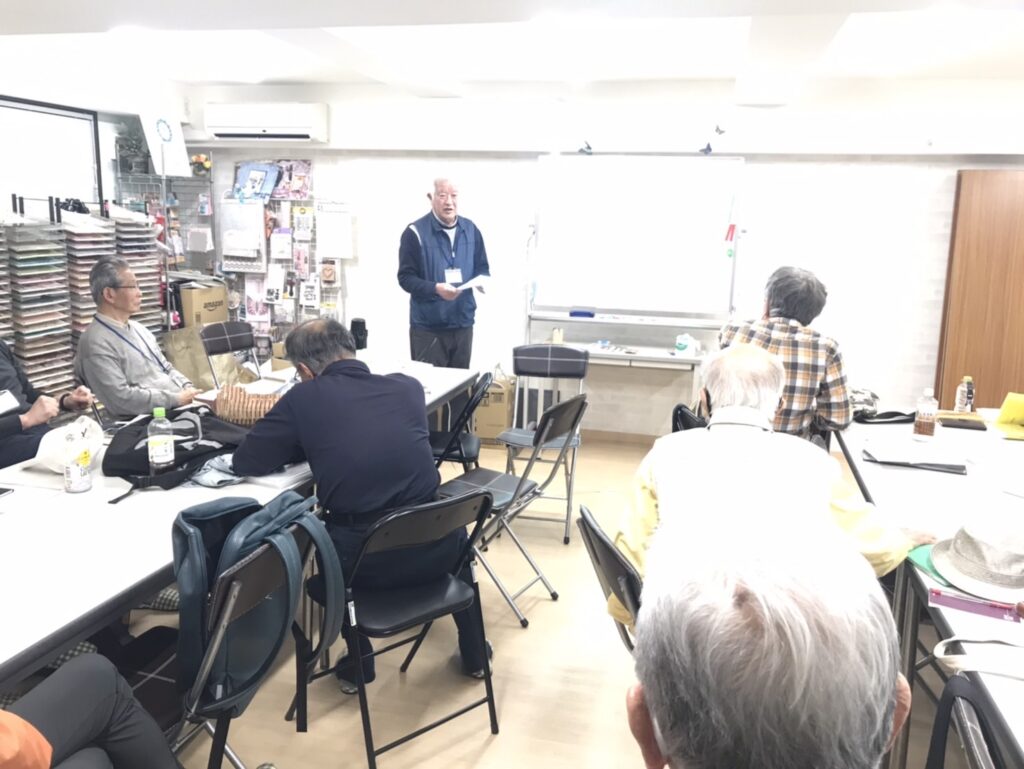

4月例会の様子

今年は京都帆船模型倶楽部が設立され10年目になります。 4月には東さんが新たに入会され、会員は22名となりました。 午前のフリータイムには気軽に初心者が、ベテランからノウハウを伝授してもらえるいい時間となっています。

午後は年次の総会があり、会計報告、役員体制の更新がありました。趣味の会ですがこの辺りはきっちりと運営されています。

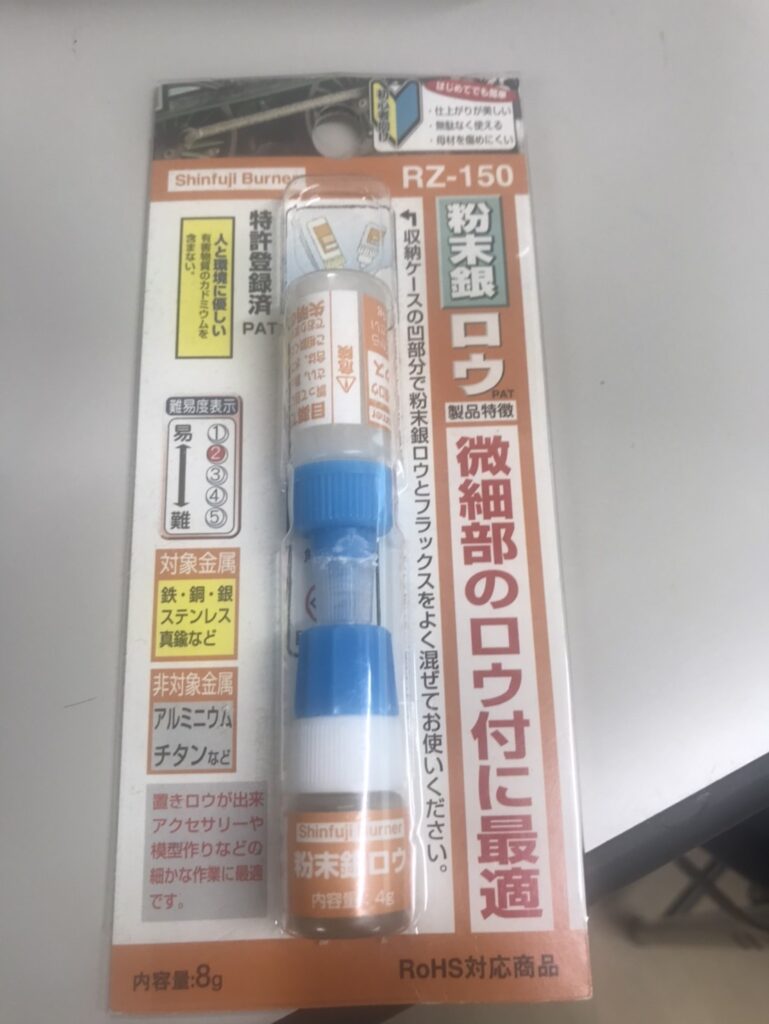

今月は初心者が増えてきたこともあり、ロー付けの説明・実習がありました。 スクラッチやキットのグレードアップを行うために金属部品を加工する必要が出てきますが、強度を持たせた金属の接合にはロー付けが必要となります。 当倶楽部のホームページで動画での説明も見られますが、実際に見てやってみることで簡単に理解できました。やり方を理解するのは簡単ですが、場数を踏まないとなかなかうまくできないようで、最初のうちは何割かは失敗するものと思っておく必要があるようです。

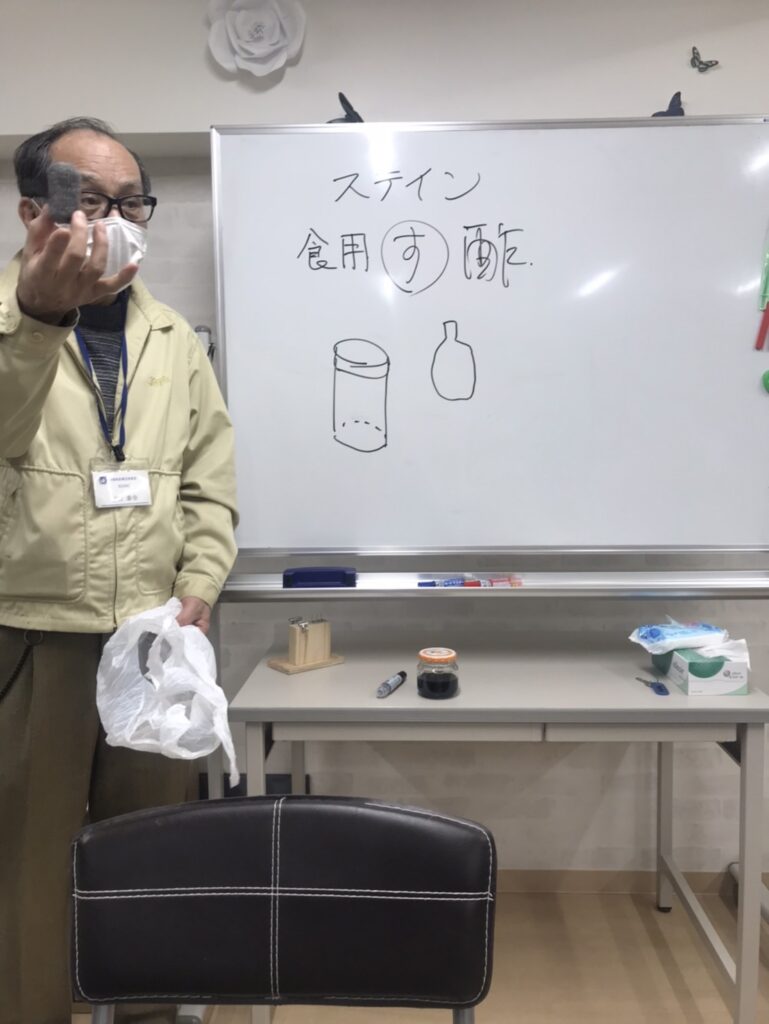

福田さんからは、酢とスチールたわしで作成したお手製の染色剤の紹介がありました。 ワトコオイルのように木材を染色するものですが、オイルベースのワトコなどでは、染色後に木工ボンド接着することが難しくなりますが、紹介された染色液はベースが酢なので、染色後もも木工ボンドで接着することがでます。 作り方は簡単で黒酢にスチールたわしを付けて溶かすだけです。

BEAGLE号 構造模型製作日誌 掲載開始

吉村さんの”BEAGLE号 構造模型製作アルバム”を全9回で掲載を開始しました。

ホームページ上部の「製作日誌」から、「製作日誌 BEAGLE号 構造模型製作アルバム」を選んでいただくと内容を読むことができます。 お楽しみください。

【今回】 第1回 表紙概要

【未掲載】第2回 船体作成

【未掲載】第3回 下部デッキ製作

【未掲載】第4回 上部デッキ製作

【未掲載】第5回 船体仕上

【未掲載】第6回 大砲

【未掲載】第7回 艤装(1)

【未掲載】第8回 艤装(2)

【未掲載】第9回 その他

3月例会の様子

3月例会の様子です。

午前は自由討議の時間になります。

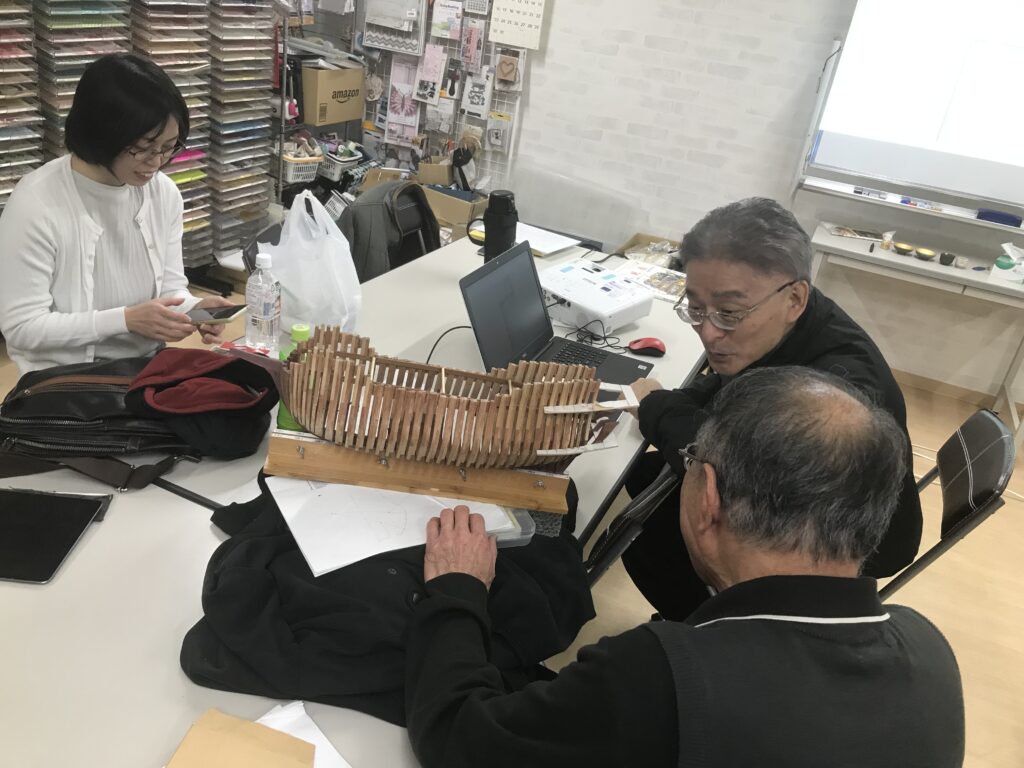

ベテラン同士、吉村さんが制作中の構造模型を持参して、五十嵐さんに相談しています。

一方、堀さんが経験の浅い会員さんに、写真集の本を持ち込んで 良いものを作るためにはいい作品を見ること と具体的なところを教えています。

城さんと大継さんは、飾り部品の作り方について論議しています。

午後の例会です。

冒頭、会長の米川さんから、今年は創立10周年になるので、記念事業について皆さんから意見を聞いています。

城さんから、飾り部品の金色の塗り方についての講義があり、いろんな金色の塗料、塗り方について説明がありました

五十嵐さんから、帆船の厨房、トイレという船員の生活面に重要な設備について構造的な説明があり、何を食べていたかという興味ある話をしていただきました。

そのほか、福田さんからは、細い丸棒の作り方について専用の工具を製作したという話、堀さんからは、先月のグレーティングについての補足説明でいろいろな格子の作り方について説明があり、皆さん真剣に耳を傾けていました。

2月例会の様子

例会の日の京都は大雪で、会場のある三条通りも雪が積もっていました。

フリートークタイムでは先日入会された松塚さんが作成中の模型を持参されベテランの方からアドバイスを受けていました。 当倶楽部では外板張の前に船体にフィラーを入れ船体を整形することで外板を綺麗に仕上げることをお勧めしています。 松塚さんの模型ではフィラーを使用していないので、外板のカーブがいびつになっているところが見受けられたため、一度外板をはがしてフィラー入れからやり直すようアドバイスがありました。

午後の例会では前回に引き続きベテランの方から模型作成道具の紹介がありました。

- ピンセットはよく使う道具で、100均でも入手できるものですが、細かい部品を強い力で確実に摘まむためには少々高価になりますが、ホーザンのピンセット

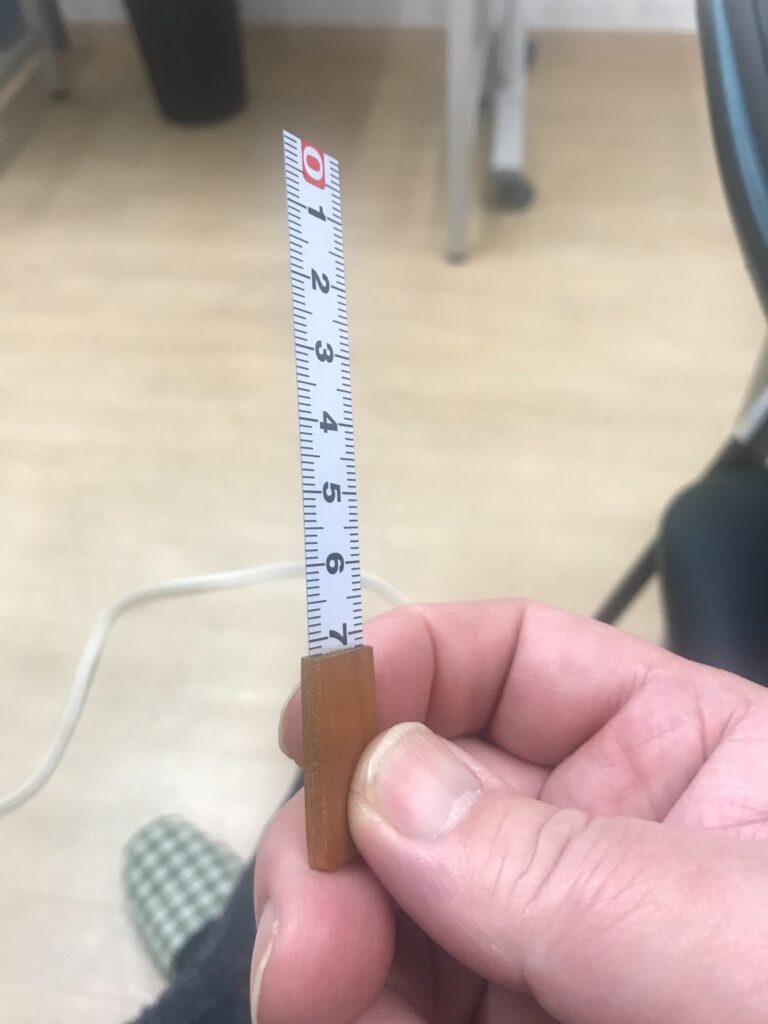

- 細い木材をまっすぐに切断するためのお手製のマイター

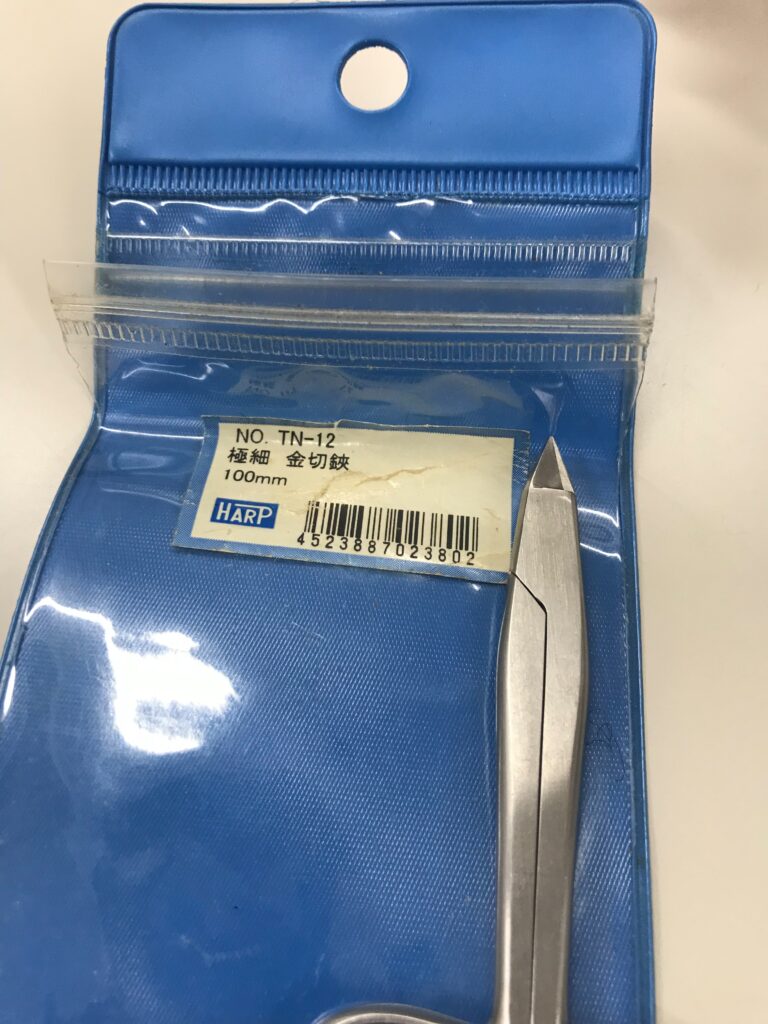

- リング作成時等に使用する、ニッパーより細かい部品の切断が出kる極細金切鋏

模型作成の作成については、五十嵐さんからグレーティングの基本的な形や各国の帆船でのグレーティングの違いなどの説明がありました。キットでは何気なく作成している部品ですが、実際のサイズ感や表面がカーブしているのかフラットなのか、甲板に対してフラットなのか枠でおおわれているのか、いろいろと違いがあることを知り、模型作成でのこだわりポイントとして新たな知識を得ることができました。

1月例会の様子

午前中のフリートークタイムでは、八坂さんがお父様の作られた帆船を持参され、修復方法を相談されていました。 船体はしっかりしていますが、リギングは糸がボロボロになっています。 リギングはすべて再作成する必要があると判断され、みんなで古いリギングを切除し、再利用できる滑車を集めました。 次回から助言を受けながらリギング張りに取り掛かられます。

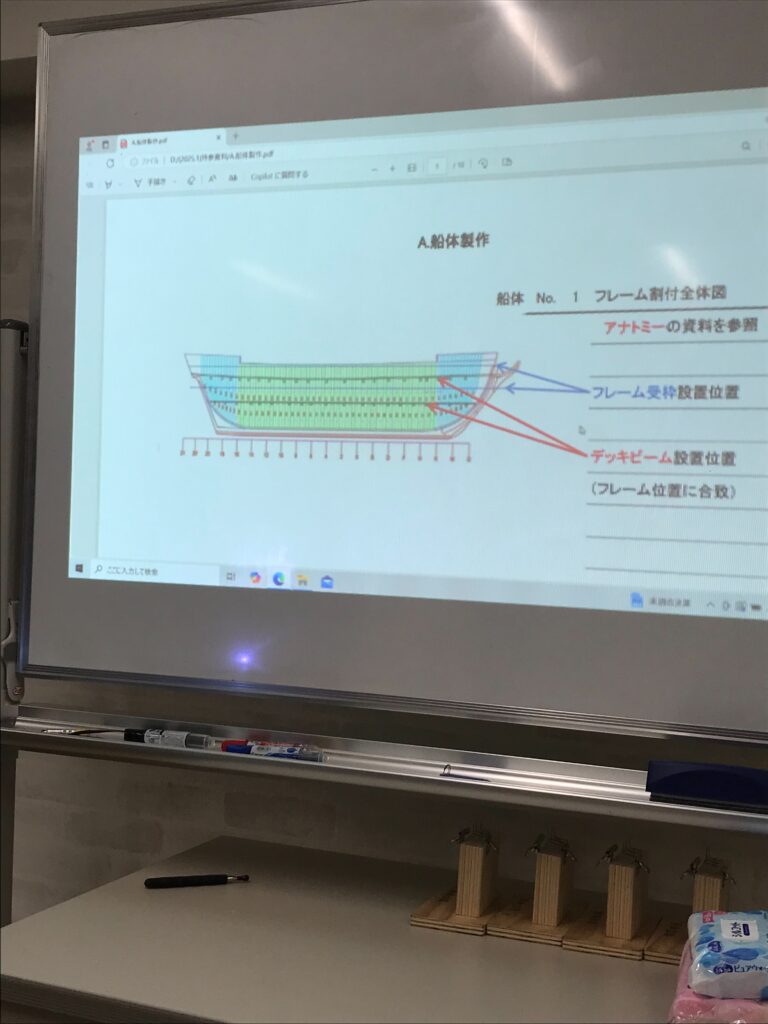

午後の例会では、吉村さんから昨年の作品展に出展されたBEAGLEの作成資料を基に構造模型での船体作成方法の説明がありました。 ANATOMYの図面をCADに取り込んでフレーム図面を作成することで、1枚で10ピースほどになるフレームの図面を正確に作成し、ドレメルのMOTO-SAW切出しを使っての切出し、ディスクグラインダーを横向けに固定してサンダーとして利用することで、正確な形を作成されているとのことです。作成したフレームはフレーム受枠で、本物の造船所のようにキールの上に組み立てられています。このあたりの方法は船体を逆さまにして行う方法もあるそうです。

*BEAGLE作成の記録である「BEAGLE構造模型作成アルバム」は今後HPにアップしていく予定です。

大継さんからは、これまで使用してきた模型作成の道具について、有用性を含めて紹介がありました。 ボール盤、糸鋸、グラインダー等々様々な電動工具を使ってみての有用性や役に立った利用方法や、お手製の治具の実物を見せていただき、自分で工夫するヒントが得られました。

12月例会の様子

12月から新たに松塚さんが入会されました。 松塚さんも先月入会された今井さん、八坂さん同様、今年の作品展がきっかけとなっての入会です。 これで京都帆船模型倶楽部の会員は21名となりました。

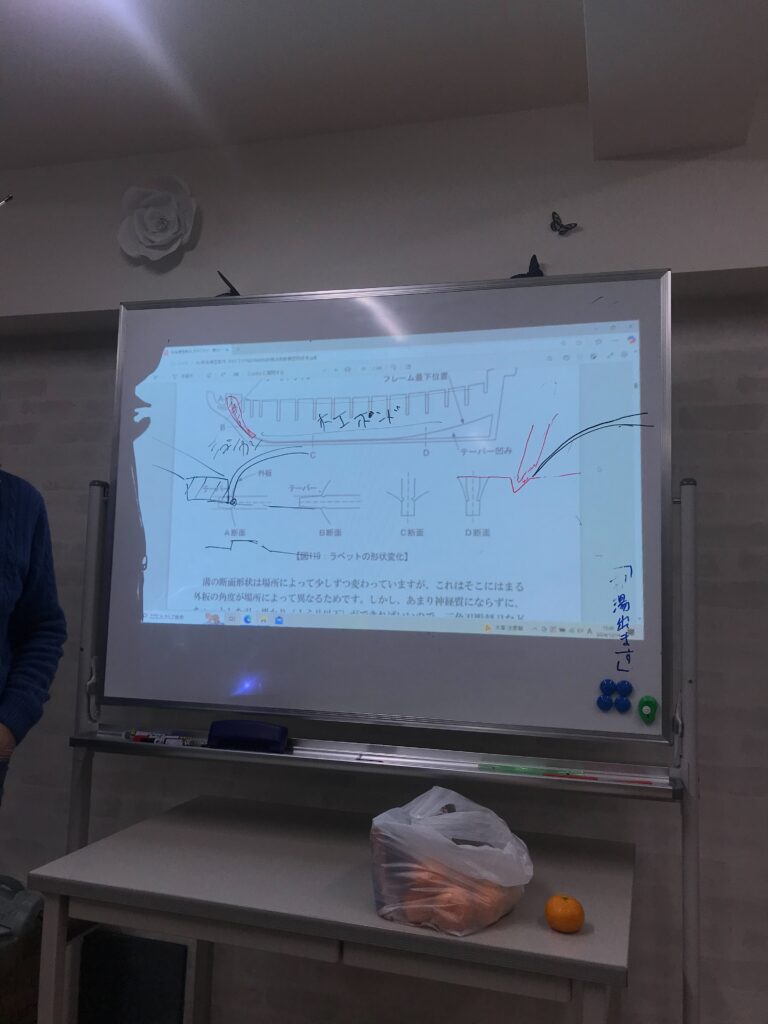

午後の例会では、新規入会の方や、作品展後に次の作品に取り掛かる方もおられるので、キール、フレーム、フィラーの入れ方等、船体作成の基本的なところについての議論が行われました。 当倶楽部では船体作成の際にフィラーを入れることを薦めていますが、カーブのきつい船体でフィラーをうまく入れる方法や、マイターボックスを使ってフィラーを正確な幅に切り出す工夫の話がありました。 また、ラベットの必要性の話から、船首部分の外板を綺麗に仕上げるために、板を薄く削って曲がりやすくすることで、ラベットに引っ掛けずに張ることができる等の工夫が紹介されました。

例会の後は恒例の忘年会があり、お酒を飲みながら楽しい歓談がありました。

11月例会の様子

先月見学に来られていた今井さん、八坂さんの2名が会に加入されました。 今井さんは見学の後、早速キットを購入され、上張りの途中まで作成されて、持ってこられています。 ベテランの方からいろいろとアドバイスがされ、きれいに仕上げるために少し戻ってやり直しをしたほうがいいとの厳しい指摘もありました。 木工ボンドを使用している木製の帆船は水を付ければ接着した部分を外すことができます。作ってみてどうもうまくいかないところをやり直すことはビギナーにはよくある話なので、頑張ってください。 いろいろと経験して工夫することでレベルアップできると思っています。(私もいろいろとやり直ししながら作成しています。)

今月の例会は新入会員も含め参加が総勢17名の大人数になりました。最初に、城さんがご近所の廃業された大工さんから頂いた木材を持ってこられ、希望される方で分けていました。 スクラッチで作成される方は材料の入手が大変なので、喜ばれていました。 また、硬木も容易に切断できる鋸も紹介されていました。 黒檀のような硬い木もきれいに切断できたとのことです。

作品展で作成に一区切りついた方も多く、各自次の作成テーマの発表をしました。 今回の作品展で作成中で出品された方は次回までに完成させることが目標です。 次の船に取り掛かる方はいろいろと検討されていますが、2年はあっという間なので、次の作品展に間に合うか、頑張りましょう。

10月例会の様子

作品展が終わった翌週の例会です。午前中のフリートークに4名の見学者の方が参加されました。 みなさん、帆船模型は未経験者とのことです。 未経験、初心者の方こそ、倶楽部に入られてベテランの方からいろいろとアドバイスをもらうことで、完成まで模型作りを継続できると思います。 京都帆船模型倶楽部では午前中のフリートークは雑談タイムなので、作成中の模型を持ってきて実物を見てもらうことで、いろいろとアドバイスを得ることができます。1隻作成するのに1年、2年かかる趣味なので、一人で悩まずクラブに入って楽しく続けていただきたいと思います。

午後の例会では作品展の振り返り、次回への課題を話し合いました。 有難いことに多くの方に見学していただきました。 しかし見学される方が多くなると外から帆船模型が目立ちません。中で何をやっているのか分かり難くかったとの感想もありました。 ”作品展”と目立つような看板があったほうが良い。外国の観光客の方も多く見学されるのでキャプションに英語表記を追加しよう。。。 次回2年後にはより多くの方に楽しんで見学していただけるよう工夫していきたいとおもいます。

第4回京都帆船模型俱楽部作品展

10月1日~6日まで沢山の方にお越しいただきありがとうございました。何時ものように外国の方も多く楽しい会話も弾みました。

会場風景を御紹介します。

会場の入り口です。いつもお世話になっっているスタジオMさん。大変賑やかでした。

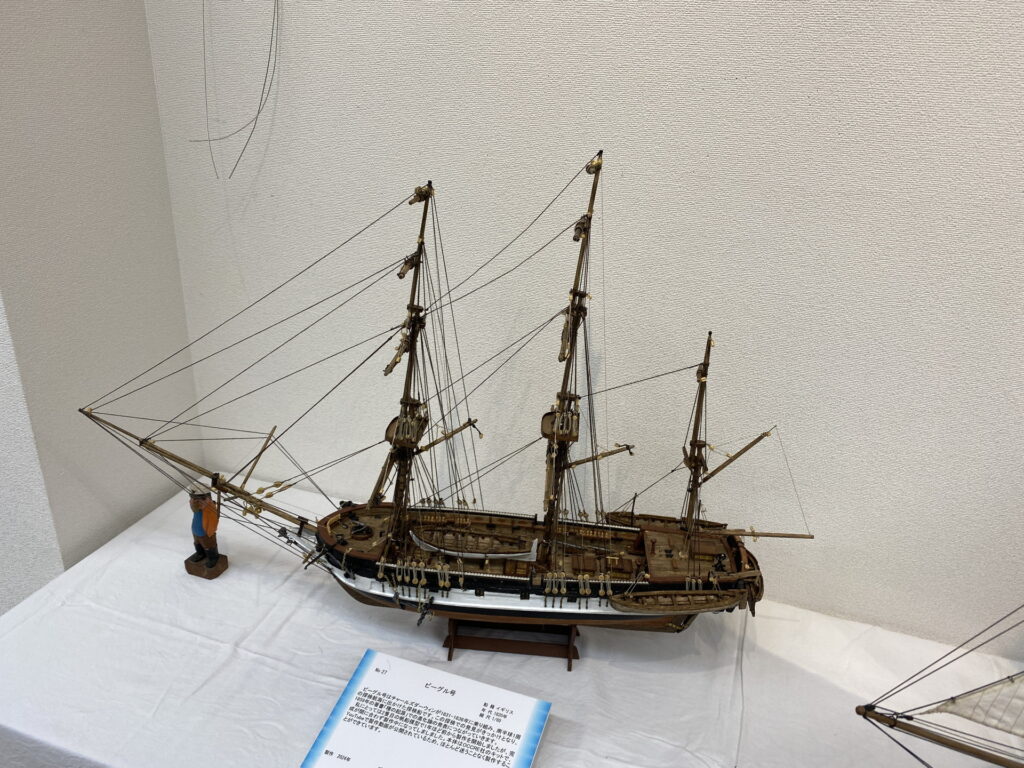

外からも見える場所に吉村さんのビーグル号です。

その横に、艦載ボート達がジオラマ風に展示されています。

入ってまず目につくのが英国が誇る黄金の悪魔 ソブリン・オブ・ザ・シーズです。迫力満点の大継さんの力作です。

その隣は、堀さんの力作 フランスのガレー船ラ・レアルです

入口には構造模型が2隻。五十嵐さんのオランダの80門艦De7Provincien号 その奥が吉村さんのビーグル号

福田さんのラ・クローンです。

佐野さんのティークリッパーの代名詞カティサークです。

米川会長のブルーノーズです。カナダの魂のような船だとカナダの方が熱心に語っていただきました。

製作中の2隻 和谷さんの米国の代表的な44門フリゲート:コンスティチューションです。その奥が米川会長の咸臨丸です。

グレーテルがぞろぞろと城さん布垣さん尾崎さん堀さんの力作です

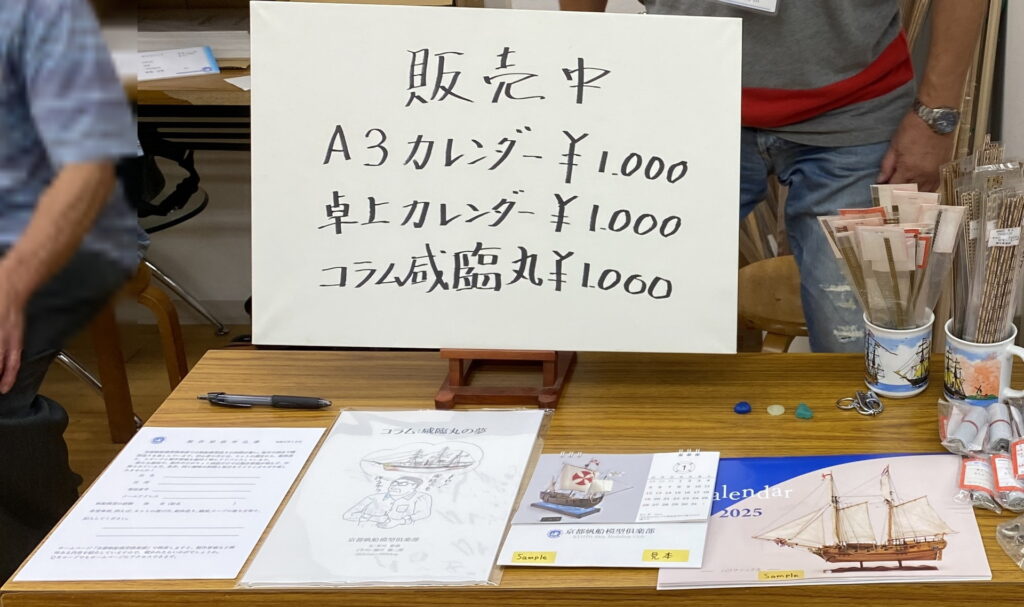

カレンダーの販売コーナーです。

尾崎さんのコーナーです。京都新聞賞や京都府知事賞が輝いています。

五十嵐さんの複葉機の構造模型です。

城さんの楽しい木のおもちゃのコーナーです。

奥に右からキングストン侯爵夫人号、菱垣廻船、ハリファックス、シニューです。

星屋さんの力作 キングストン侯爵夫人号です

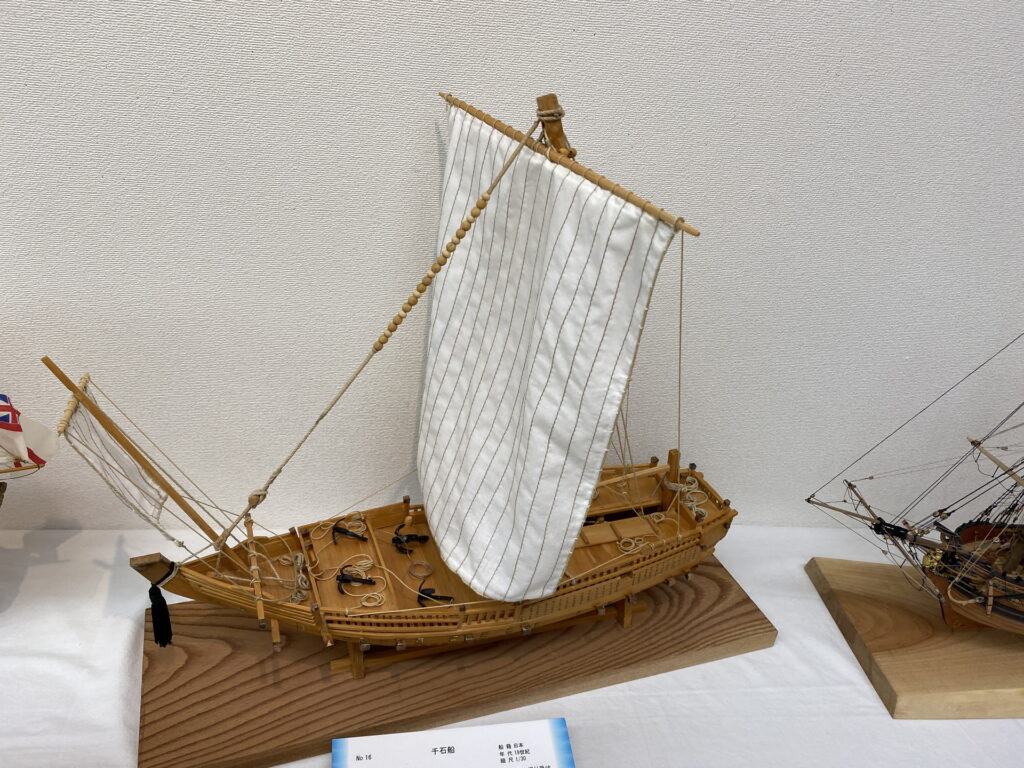

高橋さんの菱垣廻船です。

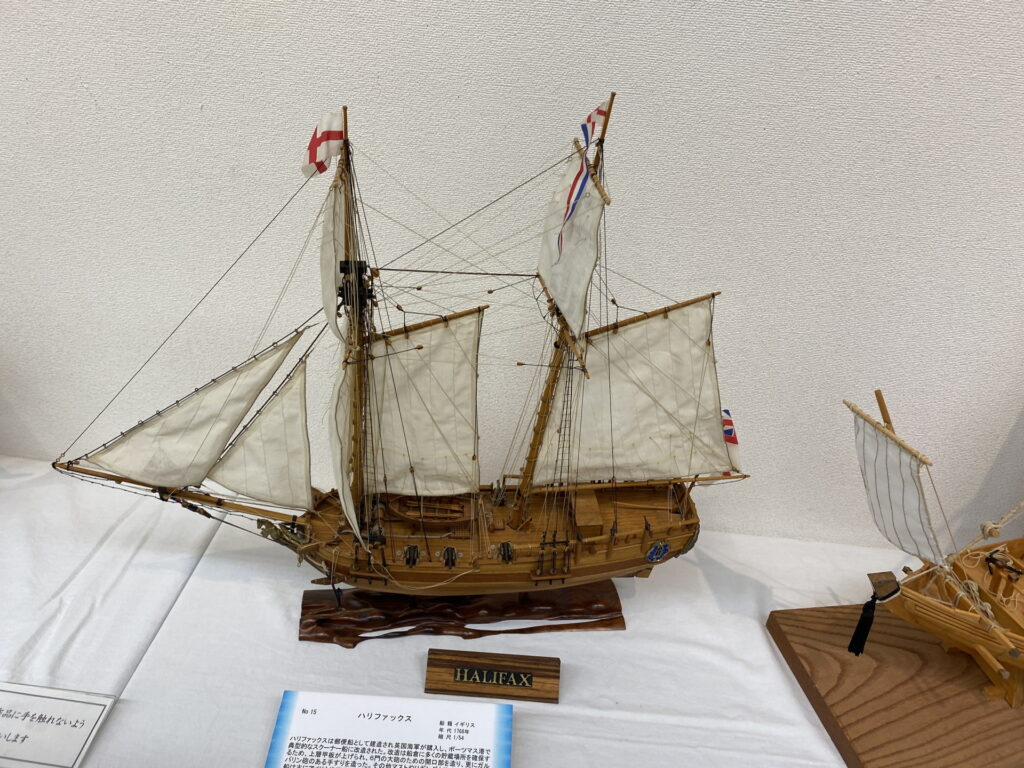

和谷さんのハリファックスです。

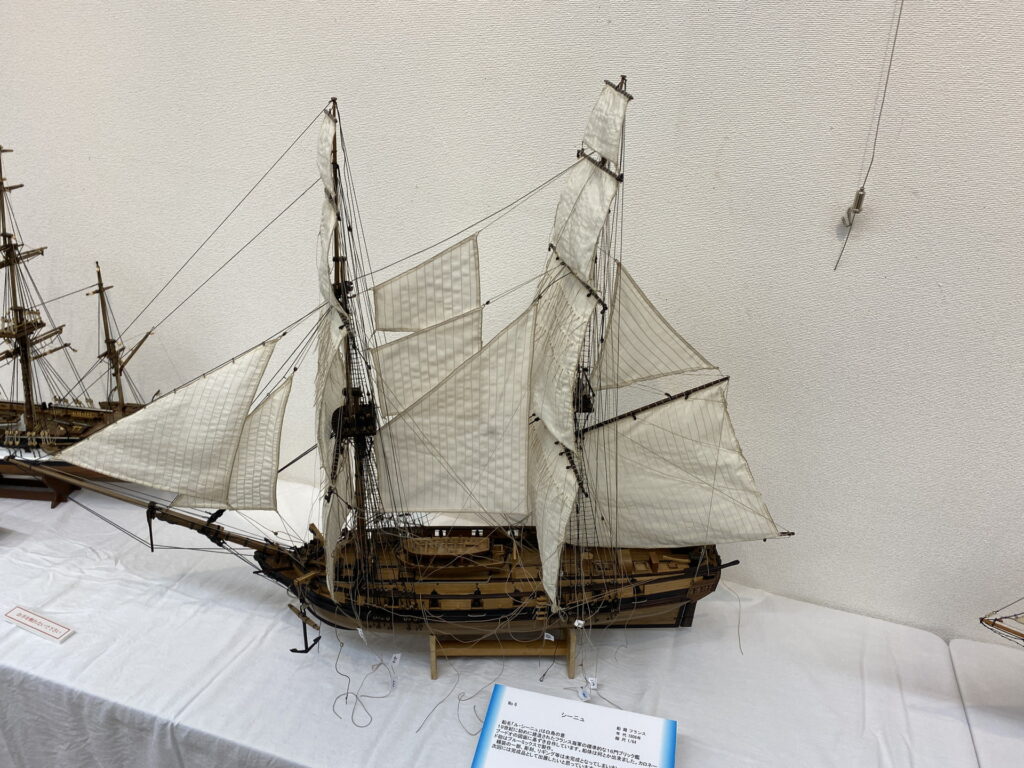

堀さんのシニューです。フランス語で白鳥を意味しますが、ピッタリです

清水さんのビーグル号です。

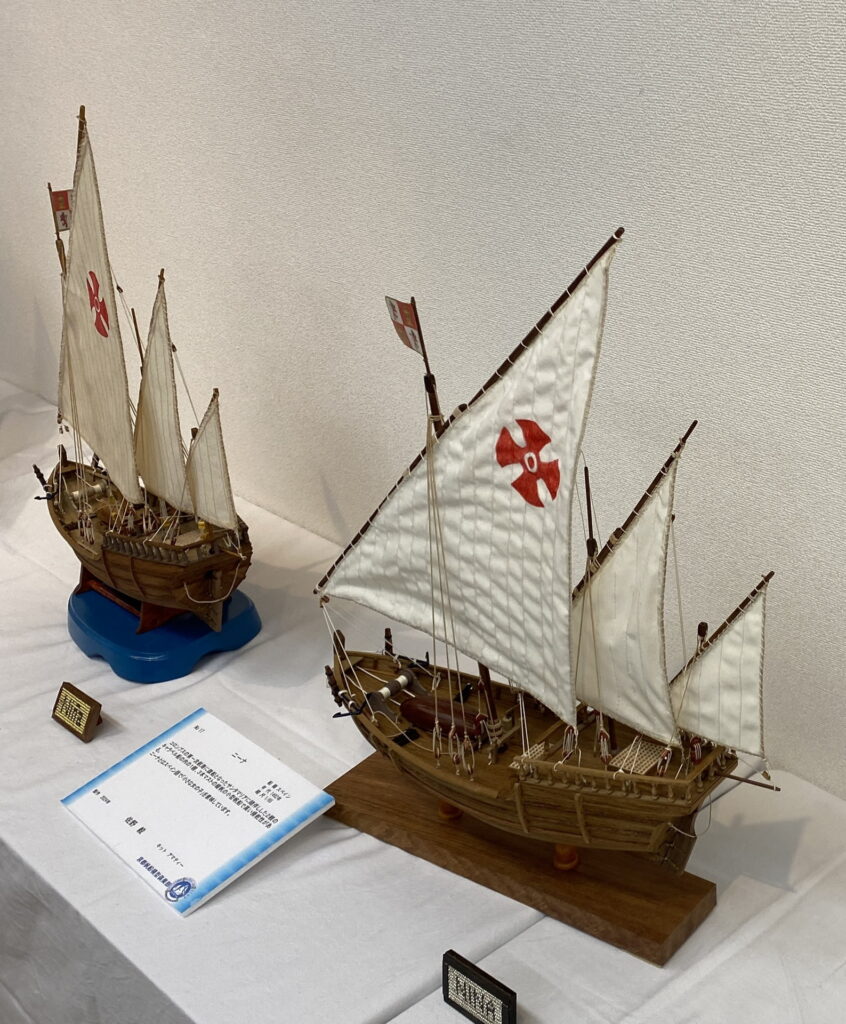

グレイハウンド、ピンタ ニーナ、ニーナ、アラートです。

迫田さんのHMSグレイハウンドです。その奥が土井さんのピンタです

佐野さんのニーナ号です。2隻とも

佐野さんのニーナです

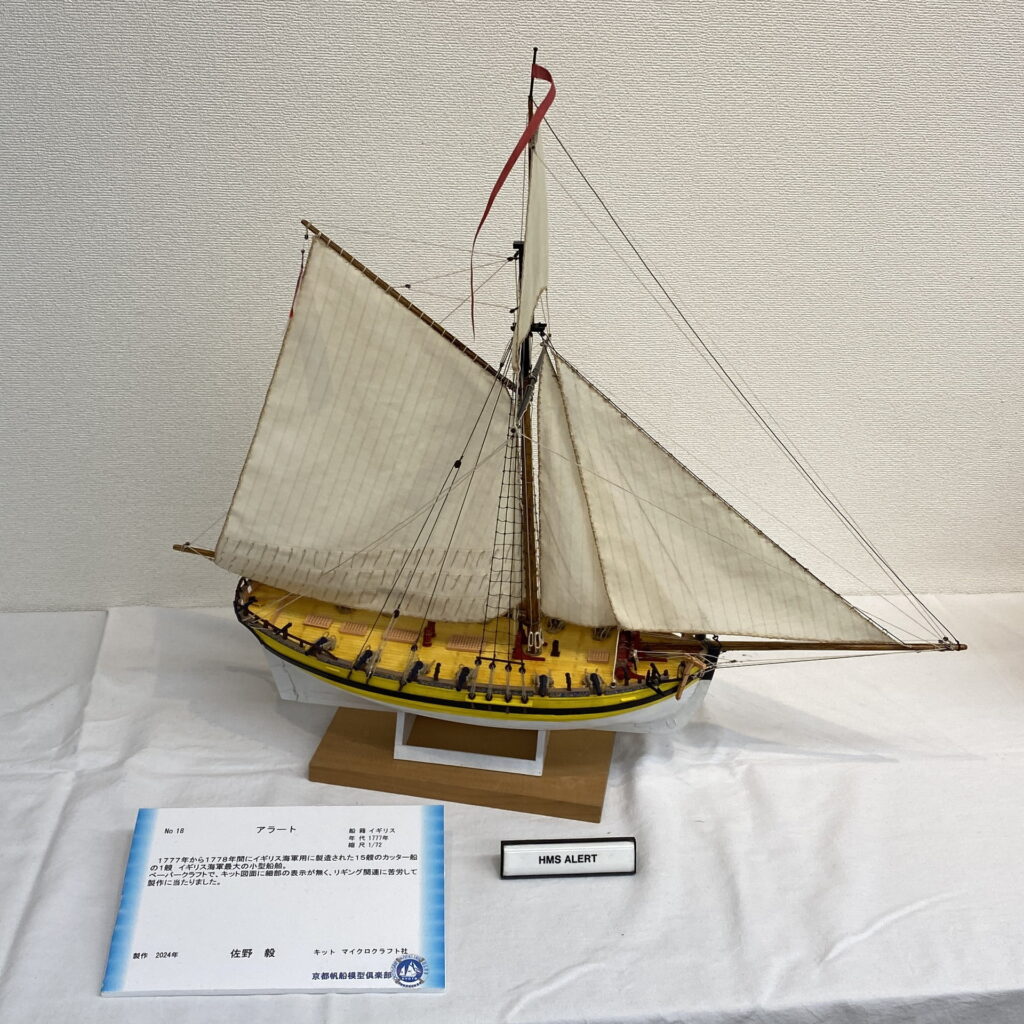

佐野さんのアラートです。これはペーパークラフトです。

精密ペーパークラフトの本場ポーランドのVESSEL社:ブランド名SHIPYARDのキットです。

ご来場ありがとうございました、

2年後に、また同じ場所で作品展を行う予定です。お楽しみ(^o^)/