今回はCGではなく実写でいきます。

○フレームの組立

○フィラの加工

○下張加工と外板加工

です。

CGと一部解説がダブりますが実写版でご覧ください

【フレームの組立】

3 キールにフレームを組み立てますが、隙間があってガタガタしますので下記要領で進めます。

3 キールにフレームを組み立てますが、隙間があってガタガタしますので下記要領で進めます。

キールとフレーム組立時には、直角を確保する為に角材or三角材を接着します。

その際、スコヤで90度を確認しながら進めます。

A フレームの小口に黒マジックを塗っておきます。

ヤスリで加工する際の目印とします。

フィラを入れて円滑なカーブを描く様に工夫をします。

中央部分はなだらかなカーブですので下張(1mm)だけで充分と判断し省略しました。

B フレームの下部をキール(黒檀材)

C フレームに於けるマストの下部は に合わせて切断し、接着へと進めます。 左右への振れを防ぎ、マストの回転防止 の為に加工を施します。

D グレーティングの下にキールが有るので カットして黒マジックで塗りつぶしています。

E キャビンへの昇降出入り口には キャビンの床と、階段をつける為に フレーム組立の段階で加工を施します。

【 フィラの加工】

フィラの材質にはバルサ材をと思いますが、高価な事と柔らかすぎて押ピン等が効かない、 事とうからファルカタ材(日曜大工の店等扱っています)を使用しています。

桐材の合板を使用し、木目を縦横に貼り合せ、苦労された話もありますので注意して下さい。

サンドペーパー 180番を アルミ材のチャンネル(12*10)と ヒノキ材(9*9)の間にペーパーを挟んでいます。

サンドペーパー 180番を アルミ材のチャンネル(12*10)と ヒノキ材(9*9)の間にペーパーを挟んでいます。

スムーズな曲線で仕上がっているかを、 外板の板を使ってチェックし、修正を 繰り返し加工します。

スムーズな曲線で仕上がっているかを、 外板の板を使ってチェックし、修正を 繰り返し加工します。

この出来如何が下張、外板張が 綺麗に仕上がるかを左右しますので 入念に行いましょう。

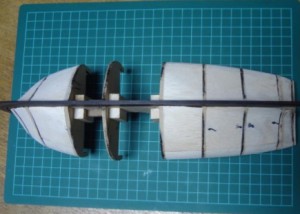

仕上った状態です。 いよいよこれから下張、外板張へと進みます。

仕上った状態です。 いよいよこれから下張、外板張へと進みます。

【下張加工と外板加工】

下張用の板を張付けて行くのですが、下張だからと安易に加工するのでは無く、 上張り加工の予行演習的な捉え方で丁寧に取組んで欲しいものです。

下張用の板を張付けて行くのですが、下張だからと安易に加工するのでは無く、 上張り加工の予行演習的な捉え方で丁寧に取組んで欲しいものです。

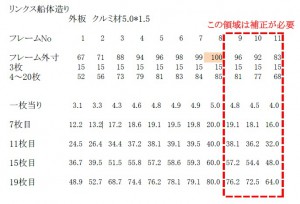

A まずフレーム毎の外周を測定します。  出来れば表を作成し数値を入力します。(エクセルで作成した別紙参照) 上部の3枚を除き4枚目からキールまでの数値を用います。

出来れば表を作成し数値を入力します。(エクセルで作成した別紙参照) 上部の3枚を除き4枚目からキールまでの数値を用います。

B 最大寸法を板幅で割ると板の枚数が算出されます。 次いで、各フレームの外周を板の枚数で算出すると、板の幅が求められます。

C 下板、外板を算出した幅に加工していきます。 一枚づつ加工するより、数枚の板を重ねて加工すると効率が上がます。

下板6枚を接着(木工ボンドを部分的に) した上で、板の幅をケガキます。 次いで、「ホビーかんな25」で削ります。

幅の加工が終われば、水で接着剤を剝がし 下板が出来上がります。

張付ける際には、船体のカーブに合わせ 小口をペーパーで加工します。

D 下板、外板を上から3枚、次に下から3枚と張付けて行きます。 修正線として3枚毎に線を引き下板or外板を張りながら、補正を加えながら進めます。

下板の曲げ加工はスチームアイロンを使って行っています。この船の様なナダラカナ船型だとこの方法で充分です。

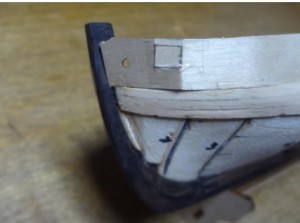

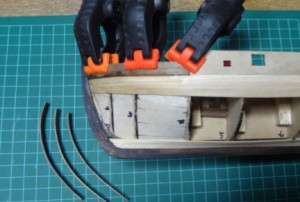

船体への下板の張付けは、木工ボンドを 使い、押ピンで押さえつけています。 船首部は瞬間接着剤を使っています。

船体への下板の張付けは、木工ボンドを 使い、押ピンで押さえつけています。 船首部は瞬間接着剤を使っています。

合板部分を切り取り、クルミ材1.0mmと 取りかえる処置を行った。

合板部分を切り取り、クルミ材1.0mmと 取りかえる処置を行った。

に、上部側板の4枚を柘植材としウェール用の溝加工も同時に行う。

に、上部側板の4枚を柘植材としウェール用の溝加工も同時に行う。

下張り完了

下張り完了

クリンカー張にする場合を含め

ウェール下の外周を測定し板幅を算出

砲 門加工と覗き窓加工

門加工と覗き窓加工

ウェール用の溝加工(見難いですが)

下のウェール(黒檀材)の下はクリンカー張

クリンカー加工のスタートは底から 3枚毎の寸法をマジックで表す。

クリンカー加工のスタートは底から 3枚毎の寸法をマジックで表す。

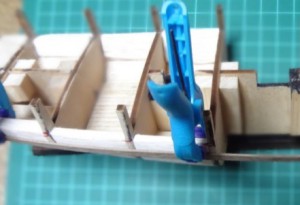

外板張付け時に画鋲が効かない。 画鋲が効くように、板を追加して対応。

外板張付け時に画鋲が効かない。 画鋲が効くように、板を追加して対応。

左は3枚目を画鋲が効く様になったので 作業が効率よくなった。

中央部は木工ボンドで進め、両端には 瞬間接着を使用したが、仕上がり具合 が悪いので、途中から前面、瞬間接着剤 に切り替える。

外板を7枚張り終えだ時点で、残り部分の寸法を治具を使って測定し外板幅の補正を計算します。

外板を7枚張り終えだ時点で、残り部分の寸法を治具を使って測定し外板幅の補正を計算します。

その補正寸法を赤ペンで記入しながら作業を進める事にしました。

その補正寸法を赤ペンで記入しながら作業を進める事にしました。

外板1枚とウェールを残しだ状態

外板1枚とウェールを残しだ状態

ブルワークを赤色塗装の後、

ウェールを溝に瞬間接着剤で貼付け

チェーン部分は後加工にします。

(デッパリ部分が邪魔になるので)

※ご質問は、お気軽にお問合せ下さい。【メニュー】の【ご質問】でフォームがでます。

次回は、甲板、手すり、真鍮からリンクの銀ろう付け、ウエルの取り付けグレーチング加工、ピンレイル加工、クリート加工等々を予定しています。ご期待ください。